“Desde o aprimoramento da prensa de Gutenberg, a única tecnologia efetivamente nova capaz de criar um ‘Brasil de Leitores’ foi o advento dos livros eletrônicos. E esta tecnologia, até o presente momento, tem sido ignorada por um mercado que opta por continuar cheirando papel e inundando seus cérebros de pequenas traças.” — Ednei Procópio

Estamos no primeiro semestre de 2019 e este manifesto é pessoal e instransferível, não é direcionado para aqueles que estão vivenciando, neste momento, a crise no mercado editorial brasileiro. Mesmo porque, nessa época de redes sociais com 140 caracteres, as leituras, e suas interpretações, me parecem bastante efêmeras. E, geralmente, é mais fácil encontrar alguém que finja ignorar suas ideias, que encontrar gente interessada em discuti-las civilizadamente. E não dá pra discurtir algo tão sério em poucas páginas, então, aqui me reservo no direito de escrever somente aos leitores do futuro. Direciono-me, portanto, para aqueles que, estando no futuro, irão olhar para trás e desejarão saber com um pouco mais de detalhes como foi que tudo aconteceu.

Eis um momento único na história da indústria e do mercado criativo e editorial brasileiro. Um momento em que os editores, depois de duas décadas após o lançamento comercial na América do primeiro electronic reading device, o Rocket eBook, ainda discutem o cheiro do papel; e, ao mesmo tempo, a manufatura de exemplares impressos finalmente, depois de praticamente duas décadas também, ganha o ímpeto da impressão sob demanda; e um não tão novo mas ainda incipiente modelo de negócios se desenha no ar.

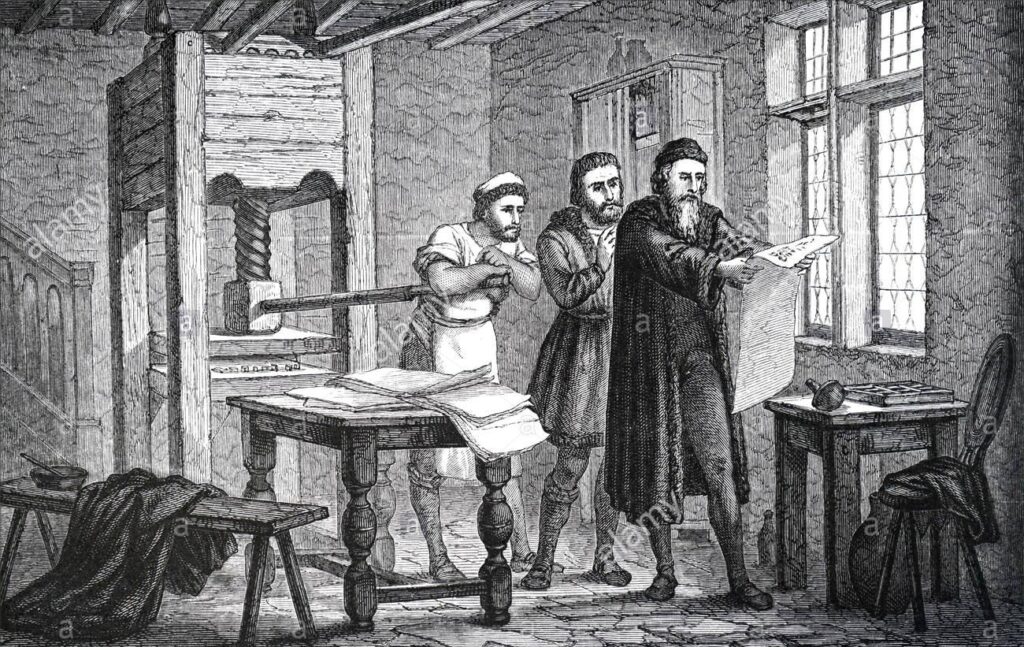

Na verdade, não houve nenhuma mudança, significativa menos ainda, no modus operandi do mercado e indústria dos livros desde que Johannes Gutenberg aprimorou sua prensa de tipos móveis e criou, com ela, a imprensa ocidental. Aliás, é um engano comum as pessoas em geral acharem que foi Gutenberg quem criou a prensa. Não foi. Foram os chineses. Aliás, é um engano comum, também, a maioria das pessoas achar que a empresa que criou o e-reader foi a Amazon, uma empresa americana. Não foi. Foi a Sony, uma empresa japonesa, lá na década de 1990.

Há alguns séculos, antes que a técnica de entintar papiro chegasse ao Ocidente através dos árabes, os chineses já vinham aprimorando sua própria técnica, manual, claro, de gravar tinta sobre superfícies planas; quem estudou um pouco a Literatura de Cordel sabe do que estou falando. Gutenberg, como um excelente observador que era, assim enquanto também um grande empreendedor de seu tempo, vislumbrou naquela técnica um modo de fazer grana. Quer dizer, ele tentou fazer.

Quando digo tentar é que, embora Gutenberg tenha de certo modo se beneficiado socialmente de seu empreendimento, e até presenciado em certo grau a importância de seu feito, assim como grandes gênios às suas épocas, como por exemplo Nikola Tesla, Gutenberg morreu sem grana, endividado e sem ter a mínima ideia, a não ser provavelmente em espírito, quem sabe, do futuro sucesso de sua grandiosa obra.

Muito de nossa cultura se deve a este gênio. Mas é interessante observar que, tanto hoje, quanto na época em que Gutenberg criou a manufatura editorial, a fé dos ocidentais sempre esteve prestes a vivenciar um cisma que abalasse suas mais profundas crenças. Gutenberg, com o olhar a frente de seu tempo, ao observar que a Igreja enfrentaria uma reforma promovida pelo próprio diabo, logo buscou um modo de fazer negócios; tanto com aqueles que já controlavam a fé ocidental, por meio de um monopólio, digamos, celestial, ou seja, por meio da Igreja, quanto por meio daqueles que acreditavam que poderiam reformar o próprio Deus.

Gutenberg, assim, vislumbrou a possibilidade de incrementar seu negócio, e fez parcerias com a Igreja Católica e com os futuros reformistas, quando os protestantes ainda eram apenas pessoas que, enfim, protestavam. É como se o patrono da imprensa tivesse feito pacto com Deus e diabo ao mesmo tempo, sem escrever uma só linha.

Explico. Gutenberg tentou primeiro negociar com a Igreja Católica a impressão de papéis que certificassem as indulgências, mas não conseguiu avançar. De certo, a Igreja não estava nem interessada em manufaturar bíblias, no modo mecânicmo, quando o trabalho, sagrado, mas manuscrito, ainda estava resguardado aos monges em algum scriptorium. Somente depois que a Igreja percebeu que Gutenberg andava flertando com os futuros reformistas é que uma parceria neste sentido foi estabelecida.

Foi assim que nasceu a Bíblia de Gutenberg, também conhecida como a Bíblia de 42 linhas. O mundo estava saindo da chamada Idade das Trevas e entrando, com a intensidade do Renascimento, em uma nova era. Enquanto antigos modos na produção feudal iam ficando cada vez mais no passado, embora sua influência seja até hoje recorrente, e sentida, no moderno sistema capitalista, nascia, ali, novos modos de produção que seriam catapultados por meio da Revolução Industrial.

É isso, uma coisa leva a outra. Mas desde a impressão da Bíblia de Gutenberg que o modelo de negócios da indústria e mercado criativo editorial não se altera. A oficina de Gutenberg foi, ao mesmo tempo, a nascente editora de obras literárias, a gráfica expressa de suas páginas e sua própria livraria de esquina. Com a Revolução Industrial vindoura, cada etapa da produção, comercialização e distribuição de obras literárias ganhou seu próprio agente. Assim, nasceram as casas editoriais, os parques gráficos ali mesmo, na Europa, e os conglomerados livreiros, incluindo aqui as populares feiras de livros.

E foi assim que a Revolução Industrial influenciou de modo decisivo o funcionamento dessa nascente indústria, em particular, e do emergente mercado editorial e literário. E assim nasceu a cadeia produtiva do livro.

Até antes da recente revolução tecnológica, por meio da miniaturização dos chips, por volta da década de 1980, o mercado editorial manteve-se inalterado em toda a sua estrutura. Embora depois daquela década o mercado editorial interno tenha se reestruturado em novas dinâmicas mercadológicas, visto que nosso país estava se redemocratizando após uma ditadura por meio de um governo de intervenção militar, os papéis atribuídos aos autores, editores, gráficos, distribuidores e livreiros pouco se alteraram desde então.

E, assim, acomodados, os mercados editoriais locais, na América do Norte, Europa e América Latina acompanharam toda uma série de revoluções sociais, políticas e econômicas e, em muito delas, não houve preocupação sobre uma conquista para a independência de seus mercados editoriais internos.

No Brasil, o mercado editorial tem pouco mais de dois séculos e a indústria editorial gráfica, incluindo aqui a imprensa, menos que isso. Primeiro vieram os livros e depois os jornais. Historicamente, desde a vinda da biblioteca particular da família real portuguesa e, mais tarde, da criação da Biblioteca Nacional, na capital carioca, por volta de 1810, o Brasil criou uma relação de interdependência entre o chamado Mercado, relação somente visível após a Nova República, e o denominado Governo.

O mercado editorial brasileiro sempre foi humilhantemente dependente da parcela de entorno de 50% de influência estatal, às vezes menos, dependendo da performance deste mercado. Ao contrário da Alemanha, por exemplo, país que criou, desde Gutenberg, um mercado forte, próspero, e até de certo modo, independente dos governos — com exceção ali talvez do período nazista. A Heidelberg, ainda como exemplo, maior fabricante de equipamentos de precisão para a indústria de mídia impressa do mundo, nunca foi uma empresa estatal.

Como tudo em nosso país, essa dependência comercial é a herança do Brasil Colônia. De lá pra cá, o país sempre se manteve subserviente inclusive aos interesses de colonizadores.

Então, por exemplo, no auge do último governo democrático, por volta de 2010, quando a cifra do mercado editorial alcançou os estratosféricos 6 bilhões de reais de faturamento ao ano, ao menos 3,8 dessa cifra vinha dos cofres públicos por meio de políticas voltadas ao livro.

Já adianto afirmando que, sem as políticas públicas voltadas aos livros, seríamos ainda mais analfabetos literários. A relação de interdependência mercado-governo atingiu seu auge durantes os governos democráticos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). Importante lembrar que muitas das leis que foram criadas em defesa do livro, também foram promulgadas no período destes governos.

É nas modernas democracias que os mercados florecem. E não fossem por esses projetos governamentais, menos do ponto de vista político partidário e mais do ponto de vista da própria liberdade econômica, os parques gráficos deste período não teriam vivido um boom, comum em mercados globais emergentes, de uma ascensão tecnológica. Quer dizer, mais ‘tecno’ que ‘lógica’. Difícil compreender alguma lógica no que esses caras da indústria e mercado de livros fazem!

II

Mais tarde, há uma ruptura entre os principais partidos políticos que compõem a base desses governos democráticos e, com uma ruptura política que implodiu de dentro pra fora, sem mencionar as forças dos interesses externos, imaginamos, iniciou-se o advento de uma crise na estrutura política do país sem precedentes na história recente de nossa República. Talvez nem na Velha República tenha se formado um cenário tão aterrador, visto que o cenário econômico à época, por sua vez, era baseado em outras comódites.

Com a crise social, política e econômica brasileira pós-Golpe de 2016, a Velha e a Nova República foram enterradas, juntas, para não dizer soterradas, em uma vala comum juntamente a dezenas de ossadas não identificadas de inconfidentes, abolicionistas e revolucionários que lutaram pela implantação de uma Democracia neste país. Outros autores como Machado de Assis e Lima Barreto teriam vergonha do Brasil que herdamos.

Hoje, o mercado editorial brasileiro é formado, basicamente, sem cair em generalismos, obviamente, por alguns profissionais que defendem, sem ter consciência, creio eu, o chamado Livre Mercado; seja lá o que isso possa significar na prática para eles. Não posso imaginar como seria isso no futuro, visto que o capitalismo cria conceitos-moda para esconder fraquezas em sua própria estrutura mas, hoje, os que defendem o tal do Livre Mercado são chamados neoliberais.

Muitos deles, por exemplo, foram os primeiros a refutar a ideia de uma lei que regulasse a precificação dos livros no país, numa atitude tão contrária que parecia nem tentar ao menos buscar compreender o que uma regulação de descontos poderia significar na prática. Refutavam a ideia da precificação, sem observar que ela nos ajudaria a equalizar nossas forças frente ao mercado global.

Enfim, nada contra o tal Livre Mercado. Em meu ver, ser liberal é, antes de tudo, defender o chamado Estado mínimo, ou seja, a atuação e a influência mínima dos governos nas coisas econômicas. A questão é que isso se contrapõe ao chamado Estado Democrático de Direitos.

Eu, por exemplo, nunca escondi de ninguém que sou favorável e luto pela criação de uma Agência Nacional do Livro que regule um cenário mínimo para a sobrevivência dos pequenos e médios empreendimentos editoriais frente a estranguladora concorrência do capital monopolista estrangeiro. Quer dizer, do capital que é subtraído de nós e depois é usado para explorar o nosso próprio mercado.

Naquele momento, em um cenário de uma verdadeira guerra ideológica, presenciei muitos colegas do mercado editorial brasileiro defendendo o Estado mínimo, o chamado Neoliberalismo e, portanto, o tal do Livre Mercado; mas, ao mesmo tempo, sem admitir que os seus próprios negócios fossem, contraditoriamente, se não indiretamente muitas vezes de modo direto, dependentes até das chamadas compras governamentais de livros.

Então, o cenário era este: capitalistas neoliberais reclamando que o Governo não estava entregando os livros nas escolas, reclamando do preço módico do livro praticado pelo Correios e defendendo menores tributos para os seus negócios livreiros. É cultural, nós brasileiros valorizamos cada pedacinho da possibilidade de sermos medíocres.

Também fui testemunha de diversos colegas do mercado que, mesmo perdendo os seus empregos, fechando suas gráficas, abrindo concordatas de suas distribuidoras, livrarias e editoras, durante aquela que é considerada a maior crise do mercado editorial, continuaram defendendo o tal livre mercado como sendo este o cenário ideal para o mercado de livros no Brasil.

E não me importo com os outros mercados, falo daquele em que atuo e conheço e que tem peculiaridades sem igual comparação com os demais. Uma pequena editora em que eu atuava, por exemplo, teve de amargar a dívida de uma distribuidora e de uma grande rede de livrarias que, simplesmente, não pagaram o que deviam. O cenário era de ironias: duas grandes empresas, antes ricas, devendo grana para uma pequena editora que eles mesmos, antes, não davam a mínima atenção?

Ou seja, o livre mercado deles serve para que os grandes deixem de pagar o que devem aos pequenos.

III

O neoliberalismo para o mercado de livros poderia até ser o caminho ideal. Como saber? E até mesmo eu o defenderia se, durante as décadas de 1980 e 1990, este mercado tivesse se estruturado de modo efetivamente independente do tal Governo que eles ojerizaram antes do golpe. E quando digo independente, falo de não investir em uma relação de patrimonialidade junto ao poder público. Para mim, um livre mercado para os livros no Brasil até faria algum sentido se esse mesmo mercado não houvesse deixado de criar uma estrutura forte o bastante para sobreviver a globalização e a consequente exploração deste mercado por grandes empresas estrangeiras; e tivesse fortemente se estruturado, o bastante também, claro, para encarar aquela mesma revolução tecnológica que, mais tarde, traria os livros eletrônicos a luz do dia.

Tudo isso foi previsto mas, o cenário é este: os velhos barões do livro no Brasil agora são… velhos. A maioria dos antigos negócios do livro no país era oriunda de núcleos familiares, mas os pais estão morrendo e os filhos parecem não saber muito bem como lidar com os livros do modo como os pais sabiam. E o mundo em que os pais deles viveram estava morrendo com seus negócios. Sobrou para uma tal da livre iniciativa, e o que vemos é a tentativa de grandes conglomerados capitalistas ganharem dinheiro com o negócio do livro sem a contra partida social. “Negócio é negócio”, dirão alguns, mas já faz duas décadas que eles tentam, perdem dinheiro e desistem. Aí vêm os novos oportunistas e tentam também. Eles pensam que apenas a grande exploração capital alimenta o mercado de livros. Se esquecem que o livro é, antes de tudo, um produto social.

O fato é que, hoje, o negócio dos livros não está mais nas mãos de editores e livreiros. Está nas mãos dos especuladores do capital que, por sua vez, migrou para o mercado de tecnologia.

Após um golpe contra a democracia, durante as Eleições de 2018, nós víamos, basicamente, dois caminhos políticos que poderiam ser percorridos pelo Brasil nas próximas décadas, talvez séculos, e influenciar os destinos do sistema econômico no país: o caminho do livre mercado, segundo seus defensores, sem a interferência do Estado tendo, portanto, sua atuação mínima; e o caminho do Estado Democrático de Direitos, defendido pelos chamados progressistas.

Essa foi uma verdadeira guerra encampada pelos que defendiam os ideais dos partidos de direita, os liberais; e, por consequencia, afinal toda ação tem uma reação, pelos ideais defendidos pelos partidos de esquerda, os progressistas.

Ocorre que nem tudo é preto e branco, masculino e feminino, esquerda e direita. Há também, nesse cenário, nuances difíceis de serem compreendidas por extremistas, principalmente de alas mais conservadoras, por aqueles que sempre viveram dos privilégios do Estado; ou seja, pelos que não queriam admitir que, dentro do mercado editorial brasileiro, com sua estrutura decadente, não era possível defender um Estado mínimo de intercorrências em um mercado onde a presença deste mesmo Estado sempre fora estruturalmente, e historicamente, dependente um do outro. E vice-versa.

Sei, a frase ficou longa, e até o texto está ficando, mas é necessário para explicar a relação entre parasitas. A maioria dos players, e seus representantes, que defendia o livre mercado eram os que mais ganhavam dinheiro com o Governo, visto que o mercado editorial brasileiro é protegido por prerrogativas tributárias próprias. E isso para eles não era considerada uma contradição. A elite brasileira sempre foi capaz de perpetuar anomalias como essas.

Por exemplo, eles defenderam a ascensão de um Governo que acabou com o preço módico dos livros no Correios, algo que ajudou a popularizar a compra de livros via Internet, e deram um tiro no próprio pé na circulação dos exemplares, enfraquecendo, imediatamente, suas livrarias online. Assim, as plataformas digitais, baseadas em capital estrangeiro, iam ganhando cada vez mais espaços.

Ossos do ofício!

IV

Durante o Golpe de 2016, contra a democracia, que teve sua maior expressão vista durante o Impeachment da ex-Presidenta Dilma Roussef (PT), e a ascensão de um fascismo pungente com a chegada da extrema direita ao poder, o que ficou claro é que os livros seriam a primeira vítima.

Se não, vejamos. Assistimos a censura de obras e de escritores dentro das escolas, feitas ou por pais de alunos da ala mais conservadora, ou até mesmo por diretores. Vimos editoras sendo censuradas por universidades e impedidas de participar de feiras e eventos literários. E, num cenário global, também com a ascensão da extrema direita nos governos internacionais, livros sendo literalmente queimados em praça pública.

Também vimos governos municipais, estaduais e federal se unirem contra a Educação Pública, desde a sua base até os altos escalões das pesquisas científicas. Uma verdadeira balbúrdia.

Tudo isso em 2019.

Já não digo mais o clássico “tudo isso em pleno século tal”, pois, enquanto um homem espiritualista, observo que tudo no Universo é relativo. Mas o que mais me deixou aflito nesse momento de obscurantismo, foi o silêncio, sepulcral, de diversas entidades do livro; e não vou citar nenhuma em particular porque a covardia é generalizada. Elas simplesmente se silenciaram vergonhosamente frente as demandas sociais, culturais e educacionais do nosso país só porque não queriam se posicionar politicamente.

O livro, mais que o rádio, a tevê, a imprensa e a Internet, é o meio pela qual os seres humanos mais se expressam. É por meio do livro que o leitor encontra uma brecha, um espaço, para preencher nas entrelinhas a sua própria vida e vivências. O objeto livro, e digo isso independente de seu formato físico, impresso numa superfície de papel ou digital, é o meio de comunicação nesse nosso mundo de provas e expiações capaz de dar respostas as nossas mais inomináveis dúvidas. Desde as filosóficas até as espirituais.

E, naquele momento, em que precisávamos de força e coragem para enfrentar a crise política, inserida num contexto de demandas globais, econômicas e, por sua vez, de uma grave crise estrutural no sistema capitalista; em vez de heróis da literatura, como foi o eminente Monteiro Lobato em sua época, ou o próprio Gutenberg na sua, que criaram as bases do nosso mercado, o que presenciei foi um bando de gente covarde dentro das entidades do livro.

Colegas até próximos a mim, em uma posição no mínimo covarde, simplesmente se silenciaram quando meu país mais precisou deles. E eu, frente a tamanha e triste realidade, mais por respeito, menos por empatia, não irei citar aqui os seus nomes. Mas sabem que falo deles. Não posso, portanto, deixar de registrar aqui a vergonha que sinto de fazer parte de uma categoria, de estar próximo de uma elite, onde mais da metade dos profissionais deste mercado simplesmente fizeram vistas grossas quando os livros, enquanto objetos que trafegam conhecimentos intelectuais, começaram a ser atacados, tanto quanto o foram em diversos momentos de nossa História.

Não reconhecer a própria história dá nisso. Agora, em 2020, o mercado editorial brasileiro está destroçado. Eles vão tentar refutar o que afirmo, normal, a maioria deles lê todos os dias uma mesma newsletter, uma mesma fonte de informação e, portanto, pensam igual. Mas a demanda literária do nosso país foi parar nas mãos de uma empresa estrangeira, monopolista, que não valoriza a nossa produção editorial regional, desvaloriza a nossa bibliodiversidade e coloca nas mãos de centenas de pseudoautores a possibilidade de uma publicação instantânea, sem o apreço, o acuro e a curadoria editorial.

É triste. Nossa bibliodiversidade, além de carente de qualidade editorial, está sofrendo a censura da ala mais conservadora do país, muitas vezes racista e homofóbica; e não exagero em afirmar se, em breve, virmos os nossos livros sendo queimados na Praça da República pelos reformistas que se dizem falar em nome de Deus mas que, sabemos, estão a serviço do diabo. Aliás, se o diabo existisse nessa dimensão certamente seria eleito por eles para governar este país.

V

Uma grande rede de livrarias francesa, aportou em nosso país, em meados dos anos 2000 e trouxe, com ela, a ideia das megastores. E nós aprendemos, em médio prazo, que a nossa estrutura editorial não comportaria este modelo de negócios. Há muitos fatores para defender esta tese, mas a principal é a de que o mercado de livros não estava fortemente estruturado para comportar custos, como os imobiliários, nos grandes shoppings e centros de compras de igual tamanho. O Brasil possui mais de cinco mil municípios e a maioria deles só comportaria pequenas livrarias independentes.

Contraditoriamente, foi o próprio mercado editorial, ainda pequeno se comparado com os mercados norte-americano e europeu, quem pagou a conta das tais megastores.

Teríamos acertado se nós tivéssemos apostado em um número mais representativo de pequenas e médias livrarias. Mais livrarias, e menores, teria dado um maior suporte aos negócios editoriais. Em um cenário onde as pequenas livrarias, as independentes, fossem mais valorizadas, quando viesse uma crise — e as crises econômicas no sistema capitalista são cíclicas —, estas pequenas e médias livrarias, e também as editoras, segurariam o baque, amorteceriam o impacto da crise, e manteriam este mercado em funcionamento até uma próxima curva de ascensão econômica.

Afinal, nenhuma grande rede de livrarias no modo como o capitalismo ocidental foi erguido, foi capaz de se sustentar em nenhuma crise deste mesmo sistema. Ou foi? Nem nas regiões onde as tais megastores foram criadas. E sempre me questiono, de onde é que tiraram a ideia de que seríamos mais fortes se copiássemos o modelo de fora? Um modelo que, se quer, havia sido testado pelos mesmos que o criaram? Pior que isso, só mesmo o regime de consignação de produtos literários que alguém, de outro mercado, teve a brilhante ideia de trazer e adaptar ao nosso.

O passado, o presente e o futuro desta economia criativa é ser independente e diversificada, tal qual Gutenberg a criou. Conglomerados gigantescos não cabem neste mercado. Monopólios são contra o negócio do livro.

Ou são eles, ou somos nós.

Mas não foi o que aconteceu, mais tarde, uma grande rede brasileira de livrarias ‘comprou’, se é que podemos usar este termo, quer dizer, assumiu o passivo da outra grande rede francesa que, em sua operação inicial, quando aportou no país, nós a deixamos que mudasse as regras do jogo. E mais uma vez me questionava: como é que pode uma rede brasileira, com o próprio capital de giro comprometido, comprar uma rede que estava caindo fora do país depois do golpe?

Nós, brasileiros, modistas que somos, acreditávamos que poderíamos entrar na jogada dos grandes conglomerados capitalistas globais e recorremos a quem?

Ao BNDES.

Outra das tais grandes redes de livrarias brasileiras só existia, e pôde tentar fazer frente aos concorrentes estrangeiros, primeiro a rede física francesa e depois a ponto.com americana, porque o Governo bancava sua operação.

Assim, até eu! Viver com grana do Governo, ou com a grana de acionistas bancários é fácil. Quero ver os bajuladores, e puxa-sacos de plantão, criarem um negócio do zero, sem a grana invejada deles e depois ver o seu negócio se dissolver após dez anos de luta porque a estrutura que eles acreditavam ser forte não passava de um pedaço de ferro retorcido e enferrujado.

O resultado?

O custo de uma grande rede de livrarias, tradicional, que por sua vez ‘comprou’ o que sobrou do passivo da rede francesa, cujo ato econômico criminoso é digno de um antitruste da vida fosse na América do Norte, foi parar nas mãos das pequenas e médias editoras que tiveram que amargar um dos maiores prejuízos da história do mercado editorial. O pequeno e independente mercado editorial brasileiro pagou a conta dos grandes e ricos conglomerados editoriais de dentro e fora do país que, por sua vez, viviam do dinheiro do Governo.

VI

Antes do Golpe de 2016 e a ascensão da extrema direita ao poder, culminando em um governo autoritário, ditatorial e fascista, o Brasil estava prestes a se consolidar como a quinta maior economia do mundo. E o nosso mercado editorial, com a promessa do último governo democrático de direcionar 75% dos royalties do Pré-sal para a Educação, teria dado um salto quântico tal qual ocorreu no mercado literário chinês, em um percetual menor guardada as devidas proporções.

Quer dizer, isso se tivéssemos tido a coragem de defender a soberania do nosso país, porque assim, ao menos, não teríamos amargado a perda de em torno de 50% de nossa economia criativa, para não dizer estúpida, em apenas três anos após o golpe. Ou seja, de um mercado que poderia chegar aos 10 bilhões de reais de faturamento em meados 2022 — isso se tivéssemos tido a coragem de defender a Democracia —, caiu para aproximadamente 2,8 bilhões em apenas 3 anos. Nenhum mercado econômico e criativo sobrevive a uma brusca queda como esta sem se ver obrigada a recorrer ao poder público.

Mas não importa o que digo, o que eles farão é refutar meus argumentos, vão tentar encontrar erros nos números, numa tentativa de menosprezar a minha fala nesse manifesto. É assim desde o dia em que afirmei que, no futuro, o mercado literário de livros eletrônicos seria maior que o mercado editorial de livros impressos. E volto a afirmar: isto uma hora ou outra vai acontecer!

Mas será que nós aprendemos?

Não. Não aprendemos porque, desde o aprimoramento da prensa de Gutenberg, a única tecnologia efetivamente emergente capaz de criar um ‘Brasil de Leitores’ foi o advento dos livros eletrônicos. E esta tecnologia até o presente momento, tem sido negligenciada por um mercado que opta por continuar cheirando papel e inundando seus cérebros de pequenas traças.

Não aprendemos porque enquanto em outros em países o ISBN é expedido por empresas privadas, no Brasil, o paraíso dos neoliberais, o ISBN foi expedido por autarquia governamental desde a Ditadura Militar e até antes dessa pelos censores de plantão.

Não aprendemos porque, desde que a família real portuguesa trouxe sua biblioteca para este quinto dos infernos, nem a própria Fundação Biblioteca Nacional é realmente levada a sério ou valorizada; e seu acervo está lá, mofando, à mercê de goteiras que inundam seu prédio. Isso se, numa hora dessas, também não pegar fogo. E se a gente não dá valor a maior biblioteca da nossa história, porque daria o valor a uma simples biblioteca escolar ou a uma pequena livraria de bairro?

Você deve estar pensando, dá pra resumir isso tudo aí, Ednei?

Sim, dá. Nós rejeitamos um Brasil dos livros e optamos por um Brasil das armas.

Vivemos num mundo novo, mas na velha forma de viver!

E há coisas boas?

Sim. Ainda há os livros!

Espero que quando você estiver, aí no futuro, lendo este amargurado mas consciente manifesto, nós aqui já tenhamos superados as nossas diferenças políticas, e humanas porque são mesquinhas; espero que tenhamos encontrado um modo de fortalecer a indústria e o mercado editorial brasileiro por meio de uma bibliodiversidade de médias e pequenas editoras e livrarias independentes. Porque se tem uma coisa que aprendi por meio dos livros é que nunca podemos desistir de fazer deste mundo em transição um lugar melhor para se conviver.

Small Is Beautiful!

EDNEI PROCÓPIO é escritor e editor especialista em livros digitais. É autor dos livros Construindo uma Biblioteca Digital, O Livro na Era Digital e A Revolução dos eBooks.